L'éolien terrestre, une énergie indispensable

État des lieux

L’éolien terrestre est l’une des premières énergies renouvelables historiques installées sur notre territoire. La France est identifiée comme le deuxième gisement de vent en Europe avec trois régimes de vents distincts. Avec environ 10 000 mâts, elle dispose ainsi d’atouts considérables pour favoriser son développement harmonieux sur le territoire. Une législation stricte et de nombreuses études environnementales encadrent le déploiement de l’éolien terrestre.

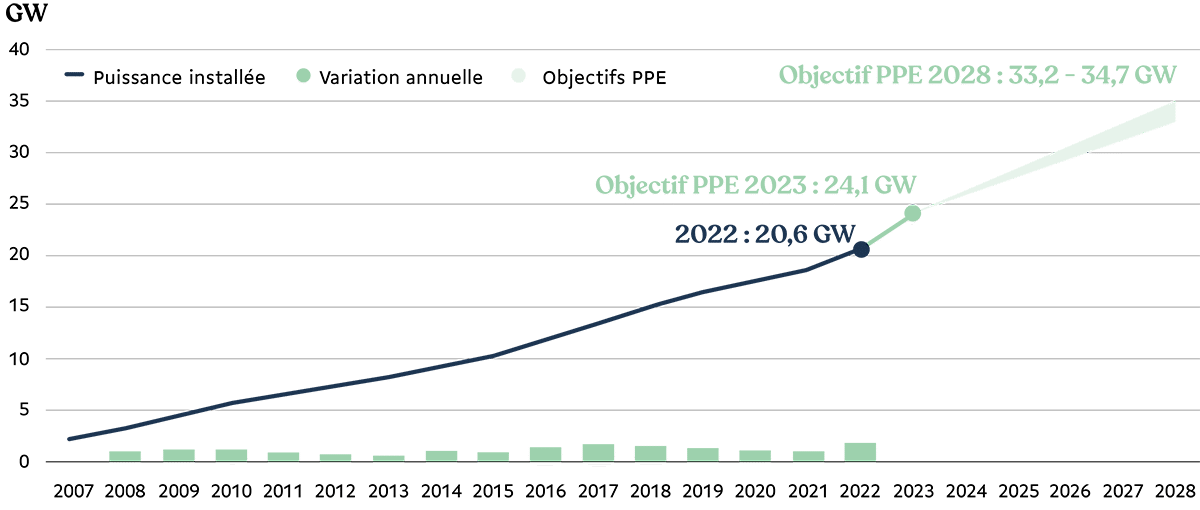

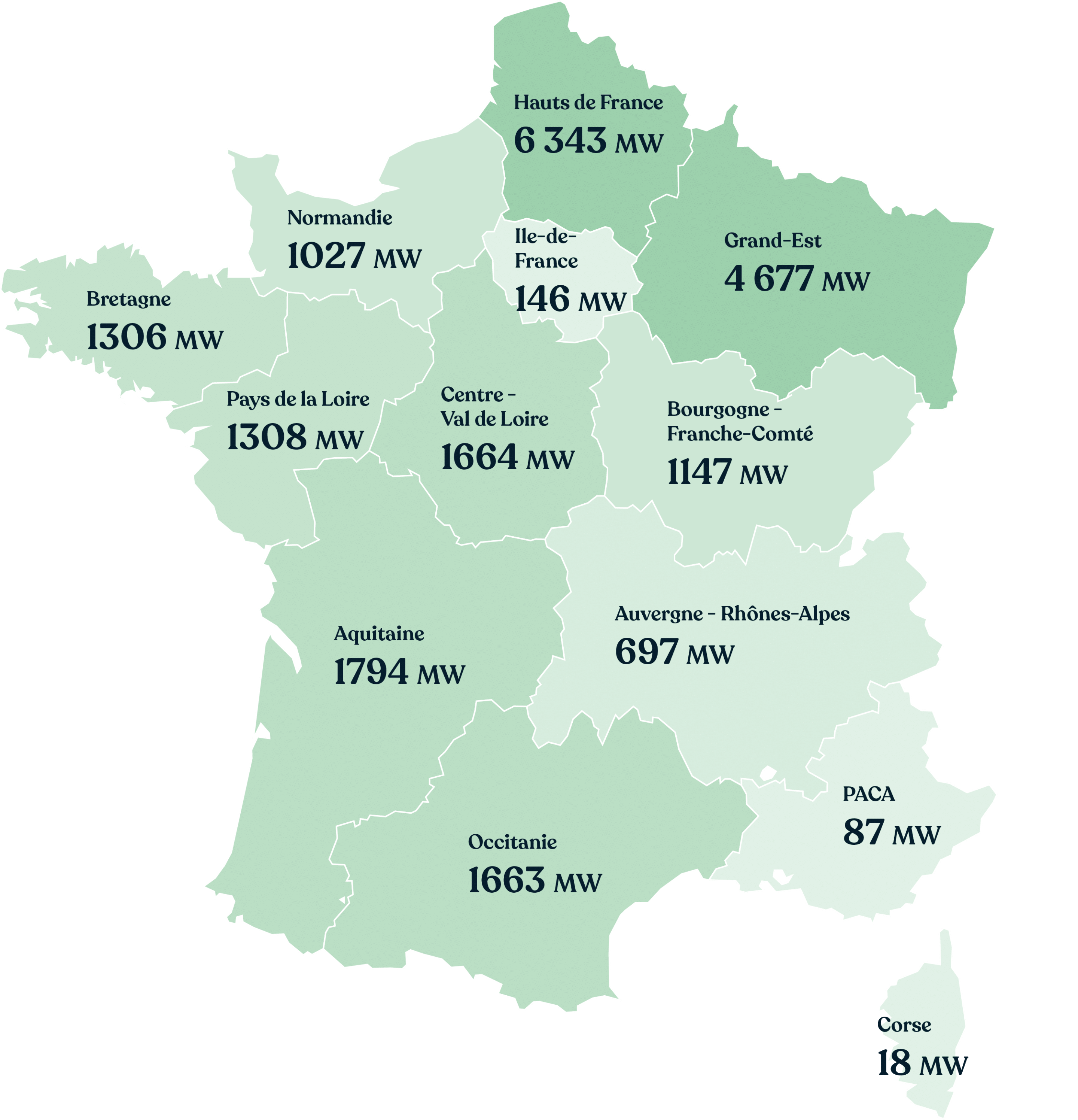

Au 30 septembre 2023, le parc éolien terrestre installé en France est de 22,0 GW. La puissance des projets terrestres en cours d’instruction s’élève à 11,6GW . La production d’électricité éolienne s’est élevée à 37,9 TWh au cours de l’année 2022, soit 8,3 % de la consommation électrique française.

La part relative de l’éolien terrestre dans la consommation électrique nationale d’électricité devrait augmenter dans les 15 années à venir pour représenter un pourcentage allant de 10 à 15% de la consommation totale.

Installations raccordées par région au 30 septembre 2023

Les chiffres de l'éolien terrestre

Des objectifs à tenir pour 2024

Augmenter la part de l’éolien terrestre dans le mix énergétique : une obligation pour atteindre nos objectifs climatiques et sécuriser l’approvisionnement en électricité.

La part relative de l’éolien terrestre dans la consommation électrique nationale d’électricité devrait augmenter dans les 15 années à venir pour représenter un pourcentage allant de 10 à 15% de la consommation totale. En synergie avec les autres énergies bas-carbone, l’éolien terrestre permet d’éviter le recours à des énergies fossiles importés et permet de produire une énergie locale. Pour atteindre 45 GW de puissances installées en 2035, il faudra tenir un rythme d’environ 2GW d’éolien installé chaque année.

Évolution du parc éolien terrestre (puissance installée totale et incrément annuel), et comparaison avec les objectifs publics

Focus

Le Repowering éolien comme solution pour augmenter rapidement nos capacités de production : Faire mieux avec moins d’éoliennes, c’est possible !

Le repowering ou renouvellement est une pratique consistant à moderniser et à améliorer les parcs éoliens existants. Il implique le remplacement des éoliennes plus anciennes et moins efficaces par des éoliennes plus grandes, plus puissantes et plus avancées technologiquement. Cela permet d’augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable sur un site donné avec moins d’éoliennes et d’optimiser son rendement. Le renouvellement des parcs éoliens pourrait permettre de gagner une puissance estimée à plus de 5 GW à l’horizon 2030 selon l’ADEME.

Les enjeux du repowering éolien sont multiples :

- Amélioration de l’efficacité : Les nouvelles éoliennes sont plus performantes, avec une technologie plus avancée et des composants plus efficaces. Cela permet d’exploiter de manière plus optimale les ressources éoliennes disponibles et d’augmenter la production d’électricité.

- Maximisation de la capacité : Le repowering permet d’augmenter la puissance installée sur un site sans nécessiter de nouvelles infrastructures ou de nouveaux espaces terrestres ou maritimes. Il permet donc d’exploiter pleinement le potentiel éolien d’une zone déjà identifiée et développée.

- Réduction des coûts de production : Les nouvelles éoliennes sont plus rentables à long terme grâce à leur efficacité accrue et à une maintenance réduite. Cela contribue à réduire les coûts de production de l’électricité éolienne, ce qui peut se traduire par une baisse des prix pour les consommateurs.

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : En augmentant la production d’énergie éolienne, le repowering contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il favorise ainsi la transition vers une économie bas-carbone et soutient les objectifs de lutte contre le changement climatique.

L’éolien terrestre comme outil de la reconquête industrielle Française

L’éolien comme levier de création d’emplois :

Le développement de l’éolien terrestre nécessite la construction d’éoliennes, leur installation, leur maintenance et l’exploitation des parcs éoliens. Cela génère des emplois dans des domaines variés tels que l’ingénierie, la construction, l’exploitation et la maintenance. Cette industrie contribue à la création d’emplois locaux, soutenant ainsi l’économie et favorisant la reconquête industrielle. L’éolien terrestre représente aujourd’hui environ 16 000 emplois réparties sur tout le territoire et l’éolien représente au total plus de 22 000 emplois.

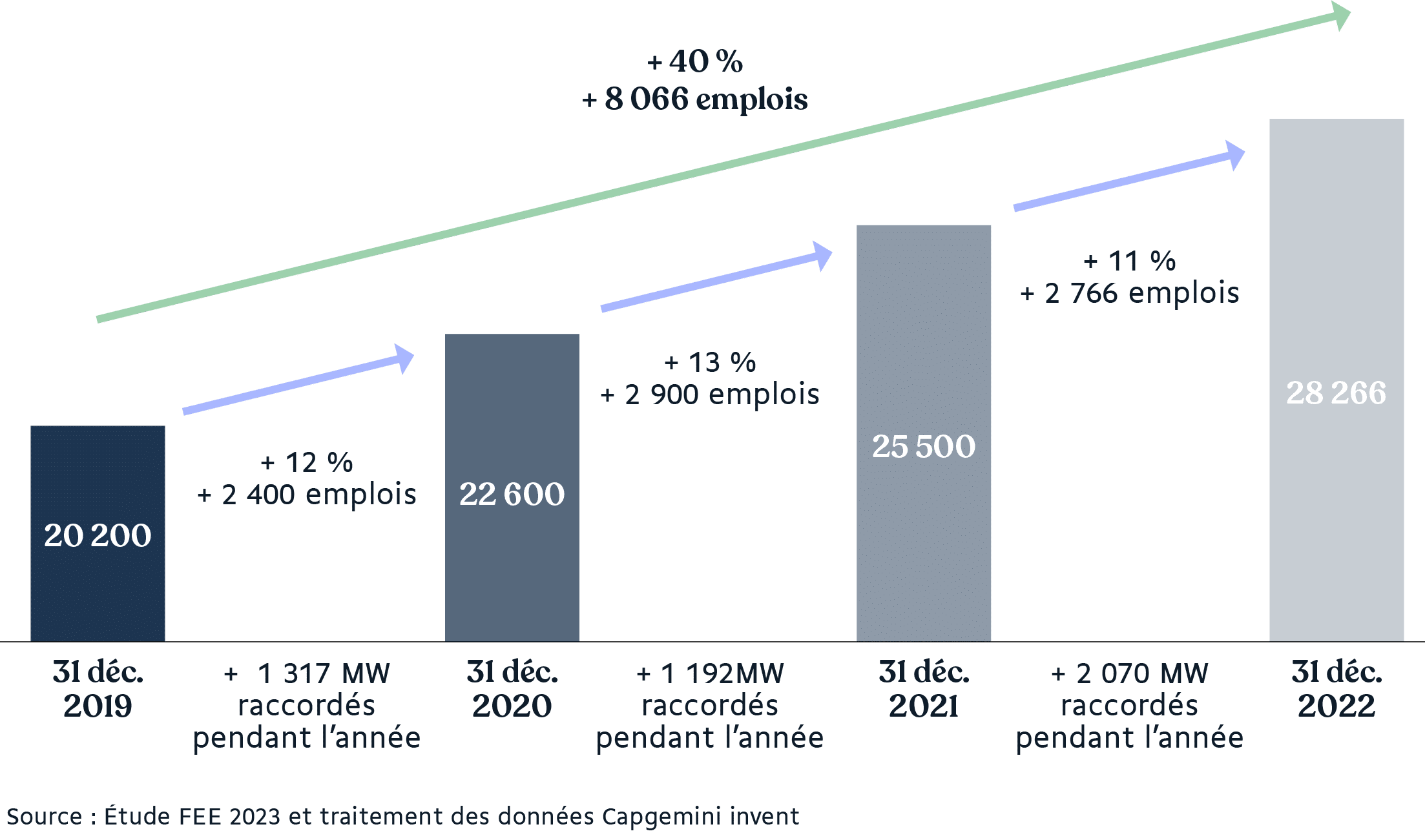

Dynamique de l’évolution des emplois éoliens entre 2019 et 2022 :

Chaine de valeur locale

Le développement de l’éolien terrestre implique la fabrication de composants tels que les pales, les générateurs, les mâts et les systèmes de contrôle. En favorisant une production locale de ces composants, la France peut développer une chaîne de valeur domestique, attirant des investissements et créant des opportunités pour les entreprises françaises. Cela renforce la compétitivité industrielle du pays. En 2019 le chiffres d’affaires cumulées des entreprises liées à l’éolien terrestre représentait 5,8 milliards d’Euros.

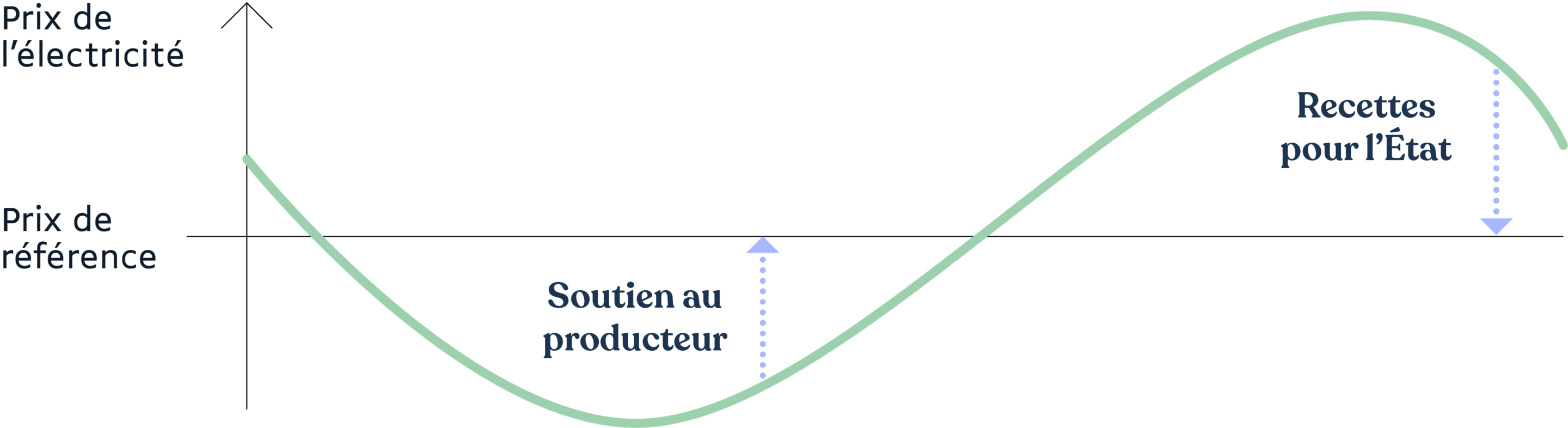

L’éolien terrestre comme source de revenu pour l’État

L’éolien et les autres énergies renouvelables peuvent être source de revenu pour l’État grâce au mécanisme qui les intègre au marché de l’énergie. Ce mécanisme s’appelle le complément de rémunération et repose sur deux principes : lorsque les prix du marché sont inférieurs au prix fixé lors de l’attribution du projet éolien, l’État verse un complément de rémunération au producteur. À l’inverse, lorsque les prix du marché sont supérieurs au prix fixé lors de l’attribution du projet éolien c’est le producteur qui verse à l’état la différence.

Ainsi la filière éolienne reversera 4 milliards d’euros à l’État au titre de 2022 (éolien terrestre et en mer), et 3,6 milliards en 2023. L’atteinte des objectifs de la PPE permettrait à l’État une recette nette estimée à 18 milliards d’euros d’ici à 2035. La filière éolienne participe donc de manière positive aux finances publiques, tout en permettant de diminuer les importations d’énergies fossiles.